Sejak dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS), Trump lebih sering menggunakan pendekatan konfrontatif dalam mengurai konflik di Timur Tengah yang diakibatkan tak kunjung redanya okupasi yang dilakukan Israel terhadap Rakyat Palestina yang hingga saat ini masih stateless.

Trump berani mengatakan proposal yang ditawarkannya tersebut sebagai “an ultimate deal”. Ia sangat yakin mampu menyelesaikan konflik dan konstelasi yang terus memanas serta tak kunjung reda tersebut. Istilah deal of century tak keluar dari Gedung Putih. Istilah tersebut lebih merupakan persepsi negatif dari pers Barat terhadap proposal yang ditawarkan oleh Gedung Putih yang over confident akan mampu menawarkan sesuatu yang baru tentang perdamaian Israel-Palestina.

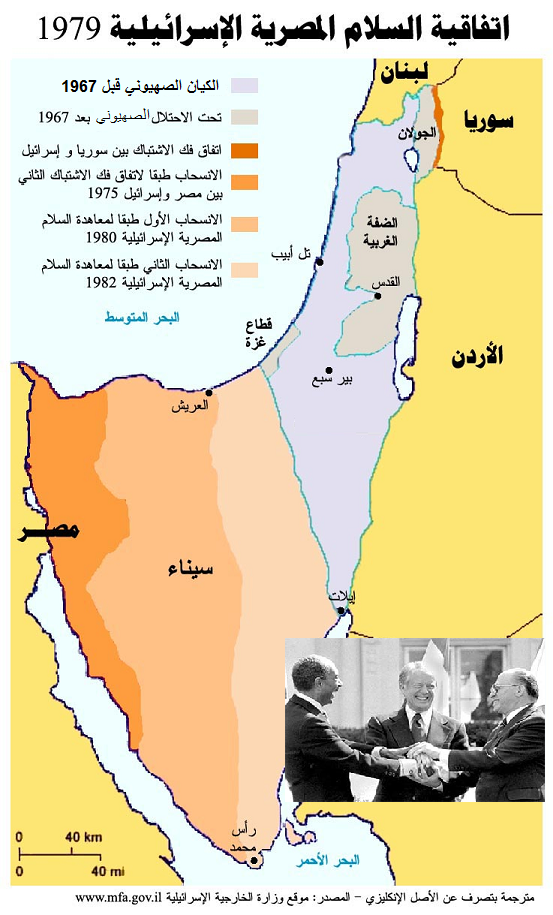

Faktanya, ide dan gagasan yang ditawarkan Trump masih menitikberatkan pada tawaran menggiurkan kepada pihak Palestina tentang solusi program ekonomi dan kesejahteraan. Pihak Palestina dari berbagai faksi pun menolak mentah-mentah iming-iming tersebut. Karena gagasan itu dibarter dengan isu sentral yang menyentuh wilayah terlarang (redline) selama ini; yaitu al-Quds (Jerusalem). Trump secara terbuka mengakui Jerusalem sebagai Ibukota bagi Israel dan memprovokasi dunia untuk mengamininya. Padahal secara internasional al-Quds diketahui sebagai wilayah Palestina yang berada dalam pengawasan internasional. Langkah politik Amerika makin pasti dengan pemindahan kedutaannya ke al-Quds. Sebagai bocorannya Sentral al-Quds disterilkan dari Palestina. Sebagai gantinya pihak Palestina diberikan wilayah Tepi al-Quds (6 km di luar batas 1967). Siapapaun orang Palestina, sudah pasti akan menentang tawaran ini. Terlebih proposal kesepakatan ini tak menyentuh pembahasan politik, termasuk tawaran solusi dua negara yang pernah mencuat bertahun-tahun silam. Tak ada solusi bagi permasalahan blokade, hak kembali bagi pengungsi dan sikap tegas terhadap larangan pembangunan pemukiman ilegal Israel.

Pada tahun 2005 beberapa lembaga riset asal AS dan Israel pernah menawarkan proyek ekonomi yang menghubungkan Jalur Gaza dan Tepi Barat. Namun, gagasan tersebut menguap karena berbagai kendala. Maka, sejumlah pengamat pun meragukan keseriusan tawaran program ekonomi yang kembali dikemukakan. Bahkan seandainya proyek teknisnya direalisasikan, dengan tanpa menyertakan solusi politik, maka proposal tersebut menjadi hambar dan sia-sia. Karena pokok permasalahan yang dihadapi Bangsa Palestina adalah tiadanya dukungan dan solusi politis untuk mereka. Kedaulatan mereka yang tak kunjung didapatkan, status stateless yang membuat mereka tak punya pijakan dan kekuatan ketika harus bernegosiasi -sekalipun- dengan pihak penjajah Israel. Anehnya, akhir Juni lalu beberapa negara Arab nampak merestui proposal yang ditawarkan Gedung Putih. Mereka duduk berdampingan dalam sebuah konferensi di kota Manama, Bahrain.

Kesepakatan yang aneh, karena pihak yang seharusnya terlibat tidak dilibatkan. Palestina tak diajak berunding untuk menentukan nasib mereka. Mereka dipaksa “harus menerima” apapun hasil kesepakatan yang rencananya akan dirilis secara resmi September 2019.

Bagaimana mungkin tawaran opsi perdamaian ini disebut sebagai solusi, jika sejak awal keberpihakan AS terhadap Israel sangat jelas dan terang benderang? Deal of Century, demikian media barat menyebutnya sesungguhnya lebih merupakan cibiran karena tak ada yang baru dari tawaran tersebut. Justru sangat berpotensi mempertajam konflik dan merusak tatanan sebelumnya. Mustahil, AS dengan proposal itu disebut sebagai penengah. Karena, sikap politik AS sudah sangat jelas berpihak ke mana dan tidak -sama sekali- melibatkan atau menerima usulan atau masukan dan suara ketertindasan dari pihak Palestina.

Jika dunia kemudian diam dan setuju dengan proposal ini, maka mimpi kedaulatan rakyat Palestina nampaknya harus diperpanjang lagi, masih jauh perjuangan mereka untuk meraih kedaulatan dan kemerdekaan dari penjajahan. Bahkan, jika proposal ini disetujui, inilah bentuk kolonialisme modern yang disetujui tanpa perlawanan.

Penulis: Dr. Saiful Bahri, MA.